近期,武四新教授课题组的研究成果《Phase Evolution Extension of Cu2ZnSn(S,Se)4 Absorber Boosting the Efficiency of Kesterite Solar Cells to 14.99%》在ACS Energy Letters (ACS Energy Lett., 2025, 10, 2761–2769) 上发表。目前该杂志影响因子为19.5,JCR分区一区。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01007。

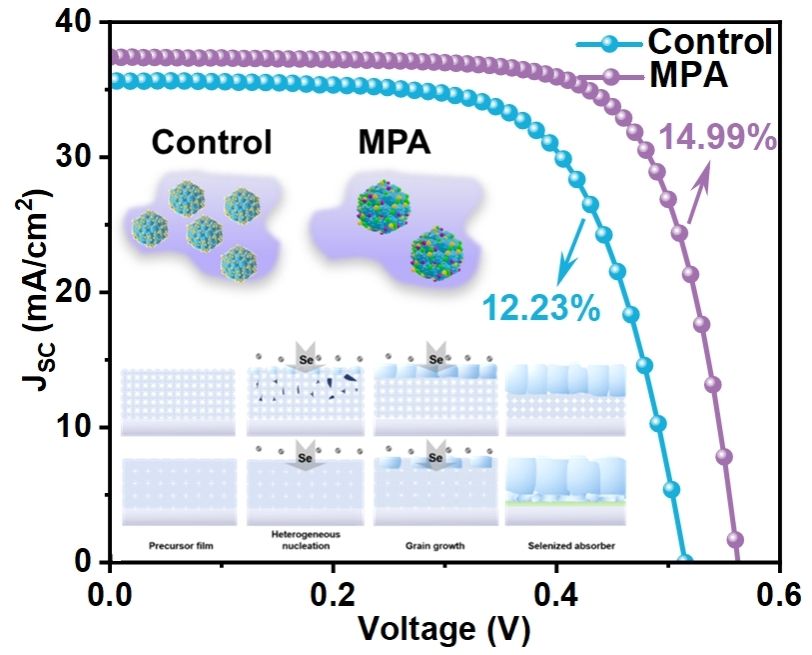

在Cu₂ZnSn(S,Se)₄(CZTSSe)太阳能电池中,次生相的存在以及高浓度深能级缺陷会导致开路电压损失(Voc,deficit)较大,从而限制器件性能的提升。为了改善这一问题,武四新课题组在CZTS向CZTSSe转变的初始硒化阶段调控相演变过程,以获得缺陷和次生相最小化的高质量吸收层。具体而言,我们向在空气氛围制备的2-甲氧基乙醇(MOE)前驱体溶液中引入了具有双齿螯合结构的巯基丙酸(MPA)。通过这种方式,能够制备出尺寸较大的CZTS胶体颗粒以及致密的前驱体薄膜。在初始硒化阶段,由于形核位点的减少,与硒分子之间的碰撞几率和反应降低,从而延长了相演变过程。这一过程的延长使得异质成核过程更加可控,促进了元素分布的均匀性以及贯穿性大晶粒层的生长。这些改进显著提升了器件的效率,最高可达14.99%(经认证为14.38%),并且将开路电压损失降低至281.18 mV。这一研究成果为吸收层结晶和相演化过程调控提供了新的解决途径,对于进一步提升锌黄锡矿太阳能电池的效率具有重要意义。

河南大学纳米科学与材料工程学院硕士生姚格和博士生武祖丞为论文共同第一作者,武四新教授、寇东星教授、周正基教授和中科院青岛能源所崔光磊研究员、邵志鹏研究员为论文通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金委、河南省科技厅和河南省教育厅经费项目的大力支持。