近期,我院李萌教授课题组在锡铅钙钛矿光伏领域取得新进展,相关成果以“ Accessing Metal-Containing Species in Tin–Lead Perovskite Precursor Solutions via Molecular Strategies Guided by the Hard–Soft Acid–Base Principle ”为题,以Research Article形式在国际顶级期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上发表。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202514010

锡铅混合钙钛矿凭借带隙可调、窄带隙等特点,成为制备高效单结/多结太阳能电池和近红外光电器件的理想材料。然而,其薄膜结晶质量往往受到限制,主要原因在于Sn²⁺极易氧化为Sn⁴⁺,以及Pb与Sn在化学行为上的显著差异。在以往研究中,传统添加剂通常只能针对单一金属离子进行调控,难以同时兼顾两者,从而导致薄膜中缺陷密度较高,器件性能仍受到明显制约。

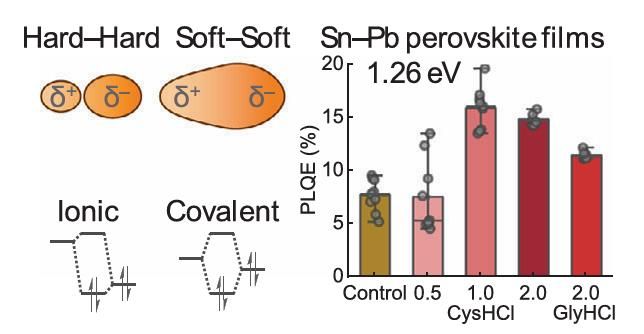

图1基于HSAB原理的分子策略精确控制钙钛矿前体溶液中的金属。

针对上述问题,河南大学李萌教授团队首次提出用“硬-软酸碱(HSAB)原理”定向调控Sn-Pb混合钙钛矿前驱体溶液中的金属中心物种。在钙钛矿前驱体溶液中引入同时带有硬碱(羧基,-COOH)与相对软碱(巯基,-SH)的盐酸半胱氨酸(CysHCl),以分别偏好作用于较“硬”的Sn²⁺与较“软”的Pb²⁺,实现对两类金属物种的调控。最终,经CysHCl改进后实现了光电转换效率为23.3%的铅锡钙钛矿太阳能电池器件,且在25℃下对最大功率点追踪285h后仍有初始效率的80%,在65℃下对最大功率点追踪180h后仍有初始效率的80%。这项工作提出了一种以硬-软酸碱原理为基础的简便方法,能够根据金属物种的性质在溶液中进行针对性选择,这为金属相关的化学研究提供了广泛的适用性。(DOI: 10.1002/anie.202514010)

该论文的共同第一作者为牛津大学胡帅峰、河南大学纳米科学与材料工程学院孙心如硕士研究生和德国亥姆霍兹材料与能源中心刘文涛博士研究生。通讯作者为河南大学纳米科学与材料工程学院李萌教授、牛津大学Henry J. Snaith教授、牛津大学胡帅峰博士以及西班牙巴斯克大学Jorge Pascual博士。本工作得到了国家自然科学基金委、河南省科学技术厅和河南大学的大力支持。