近期,我院蔡国发教授课题组在WO3超薄纳米片基电致变色器件研究方面取得新进展,相关成果以“Ultrathin WO3∙H2O Nanosheets Derived from the Aurivillius Phase for High-Performance Dual-Band Electrochromic Smart Windows”为题,以Research Article形式在国际知名期刊《Materials Horizons》上发表。

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2025/mh/d5mh01354b

电致变色材料的性能由离子和电子的输运共同决定,其中离子在活性材料中的扩散性质通常是影响材料电致变色性能的关键因素之一。为实现高效的离子扩散和离子嵌入/脱出,制备超薄结构促使材料活性位点达到原子级暴露是理想的途径。

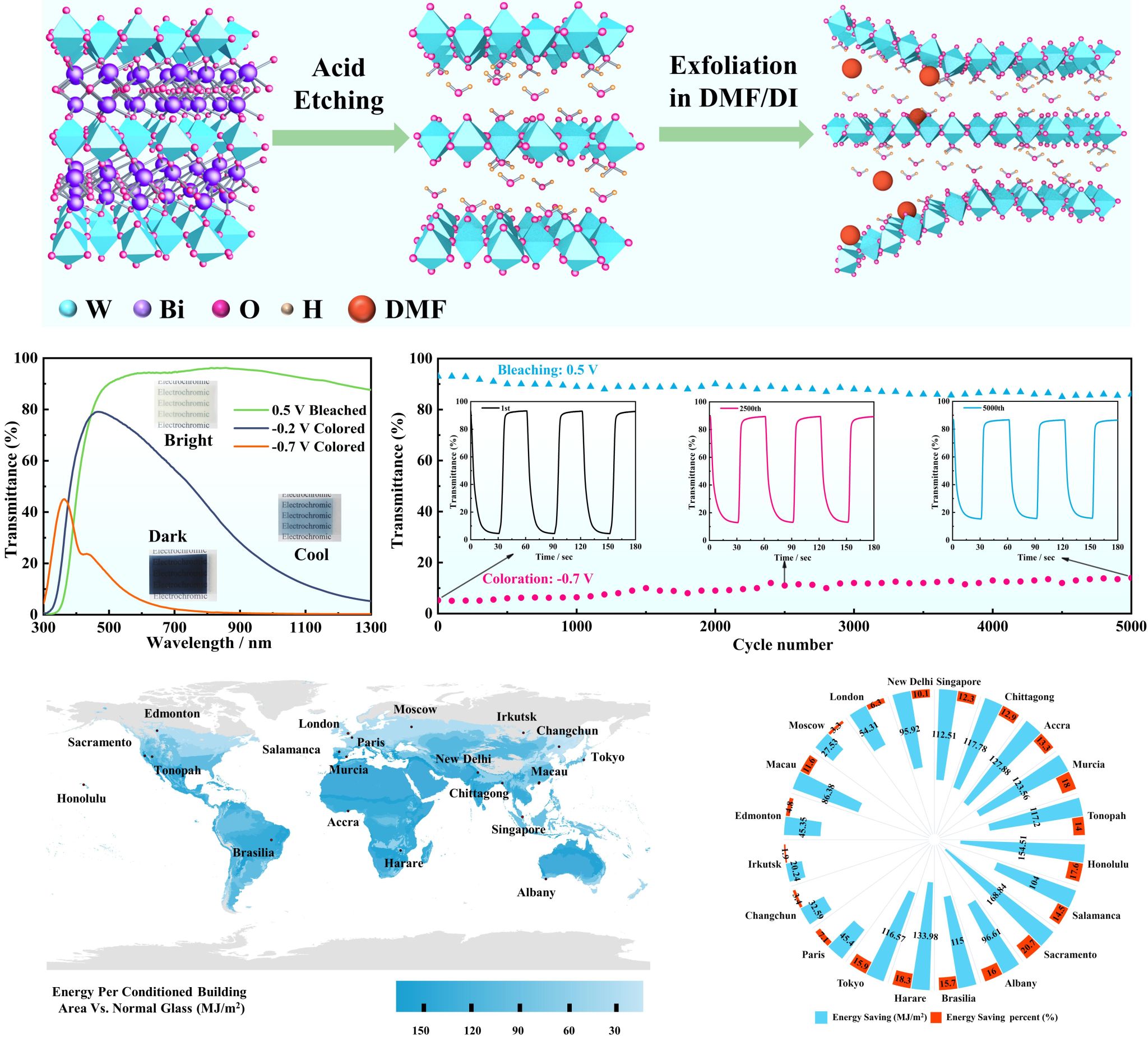

对此,蔡国发教授团队提出一种自上而下制备WO3超薄纳米片的策略,通过离子蚀刻Aurivillius相Bi2WO6和液相剥离技术高效制备了厚度约4.5 nm的超薄WO3·H2O纳米片。超薄纳米片结构大大增加了WO3·H2O薄膜比表面积及活性位点,有效避免离子传输受到层间静电相互作用的限制。实验结果表明,超薄WO3·H2O纳米片薄膜在可见-近红外双波段上分别实现了90%和90.5%的超大调制,可实现10 s以内的快速切换,并呈现了5000次的优异循环稳定性。系列原位测试表明,超薄纳米片的可逆价态变化和微小的结构应变确保了其稳定及优异的电致变色性能。此外,基于WO3·H2O纳米片薄膜组装的大尺寸自供电智能窗户(100 cm2),在房屋模型中实现了12°C的温度调控。仿真结果表明,安装该智能窗的建筑可降低能耗168.8 MJ m−2,比传统玻璃窗户节能效率高20.7%,显示出其良好的光热调控能力。这种自上而下制备超薄纳米片的策略为探索下一代高性能电致变色材料和器件提供了新的思路。

河南大学纳米科学与材料工程学院为论文的第一通讯单位。我院博士研究生贾森森为论文第一作者。河南大学蔡国发教授、王金辉教授以及浙江大学杨国坚教授为论文共同通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金委、河南省科学技术厅、中国博士后基金会和河南大学的大力支持。